宁夏固原隐藏着哪些不为人知的文化与自然瑰宝2025年探访宁夏固原,这座丝绸之路古城融合了丹霞地貌的狂野与边塞文明的沧桑,从须弥山石窟的佛教艺术到火石寨的地质奇观,我们这篇文章将揭示最值得体验的五大核心景点及其文化密码。地质奇观与色彩秘境火...

秦始皇为何要耗费巨资打造规模惊人的兵马俑

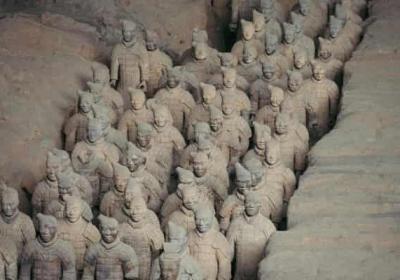

秦始皇为何要耗费巨资打造规模惊人的兵马俑秦兵马俑的建造源于秦始皇对死后世界的执着追求,他试图在地下复刻一支所向无敌的军团来延续生前的荣耀。这个庞大工程融合了军事威慑、政治宣示与宗教信仰,既是中央集权制度下的产物,也反映了秦代惊人的组织能力

秦始皇为何要耗费巨资打造规模惊人的兵马俑

秦兵马俑的建造源于秦始皇对死后世界的执着追求,他试图在地下复刻一支所向无敌的军团来延续生前的荣耀。这个庞大工程融合了军事威慑、政治宣示与宗教信仰,既是中央集权制度下的产物,也反映了秦代惊人的组织能力与制陶工艺水平。

权力永续的具象化表达

横扫六合的中国首位皇帝,显然不满足于现世的征服。那些真人大小、神态各异的陶俑,实际上构成了秦始皇对"死后统治"的终极幻想。值得注意的是,八千余件兵俑完全按照实战阵型排列,这种近乎偏执的布置方式,暗示着统治者对军事力量的精神依赖。

考古证据表明,兵马俑坑的建造动用了72万劳工,耗时近40年。如此规模的陪葬设施,在人类殡葬史上堪称空前绝后。从文化心理角度分析,这既是对"事死如事生"传统的极端演绎,也暴露了集权统治者对于权力消亡的深层恐惧。

技术集成的帝国标本

每个陶俑都带有独特的面部特征,这种写实主义艺术风格与秦国"物勒工名"的质量追溯制度密不可分。考古学家在陶俑身上发现了87个工匠的刻名,印证了军事化管理下的责任制生产模式。

跨时代的工业革命

批量生产如此庞大的陶俑群需要革命性的工艺流程。研究者发现,秦代工匠采用了模块化铸造技术:头部单独制作后与躯干拼接,甲片采用标准化模具。更令人惊叹的是,彩绘工艺使用了源自地中海地区的埃及蓝颜料,这暗示着早期丝绸之路的技术交流可能比文献记载的更活跃。

多维度的政治符号

从宏观视角看,兵马俑构成了精妙的政治隐喻系统。战车方阵象征中央集权的行政效率,弩兵队列体现军事改革的成果,而军官俑佩戴的禽冠则暗含等级制度。这些设计共同构建了秦帝国合法性的物质证明。

最近的红外光谱分析揭示了一个有趣现象:部分陶俑的武器曾真实开刃。这或许说明,这些陪葬品不仅具有象征功能,还可能参与了某种我们尚未完全理解的祭祀仪式。

Q&A常见问题

兵马俑是否真的能代表秦军真实战力

虽然陶俑装备与史书记载高度吻合,但要注意这是理想化的军事陈列。真实秦军更可能采用灵活的多兵种混编,而非展示坑中的整齐方阵。

为何其他朝代没有延续这种陪葬形式

汉代开始推崇"薄葬"理念,且竹木俑逐渐替代陶俑。更深层的原因是,后世统治者更倾向用意识形态而非物质手段维系权威。

现代科技能否完全复原当年的制作工艺

即便使用3D建模和材料分析,某些关键技术如千度高温下的釉彩固定仍难以复制。秦代工匠掌握的隐性知识,可能永远成为失传的奥秘。

标签: 古代军事建制殡葬文化演变陶艺技术传承权力象征系统考古新发现

相关文章