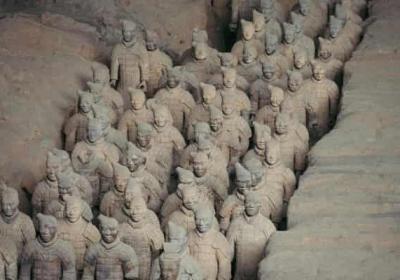

秦始皇兵马俑的神秘起源揭秘秦始皇兵马俑是中国历史上最著名的考古发现之一,它不仅揭示了秦朝的军事力量,还反映了古代中国的工艺技术和文化。我们这篇文章将深入探讨秦始皇兵马俑的起源和意义,包括其历史背景、考古发现、制作工艺、文化象征等多个方面。...

明十三陵究竟埋葬了哪些明朝皇帝

明十三陵究竟埋葬了哪些明朝皇帝明十三陵作为中国规模最大的皇家陵寝群,共安葬了从永乐到崇祯的十三位明朝皇帝,包括开创迁都北京的明成祖朱棣、开创仁宣之治的明仁宗朱高炽和明宣宗朱瞻基,以及因土木堡之变被俘的明英宗朱祁镇等。我们这篇文章将系统梳理

明十三陵究竟埋葬了哪些明朝皇帝

明十三陵作为中国规模最大的皇家陵寝群,共安葬了从永乐到崇祯的十三位明朝皇帝,包括开创迁都北京的明成祖朱棣、开创仁宣之治的明仁宗朱高炽和明宣宗朱瞻基,以及因土木堡之变被俘的明英宗朱祁镇等。我们这篇文章将系统梳理这些帝王的陵寝位置及其历史背景,并揭示十三陵独特的"因山为陵"建筑规制。

永乐至正统时期的四位奠基者

长陵作为十三陵的首建陵墓,安葬着迁都北京的明成祖朱棣及其皇后徐氏。这座耗时18年建成的陵墓规模最为宏大,其祾恩殿采用珍贵的金丝楠木构建。1424年朱棣驾崩后,继位的明仁宗朱高炽虽在位仅十月,其献陵却开创了"节俭建陵"的先例。值得玩味的是,仁宗的猝死使得继位的宣宗朱瞻基在修建景陵时,特意将父亲献陵规制压缩三分之一以示孝道。

明英宗朱祁镇的人生堪称传奇——他先后经历土木堡被俘、南宫软禁、夺门复辟等重大事件,最终成为明朝唯一拥有两套年号(正统、天顺)的皇帝。其裕陵的修建过程亦折射出这位帝王跌宕起伏的政治生涯。

特殊历史背景下的陵寝

景泰帝朱祁钰因北京保卫战继位,却在夺门之变后被废为郕王,最终以亲王礼葬于北京西山。这位挽救大明于危难的皇帝,成为十三陵建制中唯一的缺席者。考古发现其墓地后来被改建为皇家寺院,侧面反映了明代宗室政治的复杂性。

嘉靖至万历时期的陵寝扩建

随着明朝国力的增强,永陵(嘉靖帝)与定陵(万历帝)的修建规模再度扩大。定陵作为十三陵中唯一经考古发掘的帝陵,其出土的万历皇帝金丝翼善冠等3000余件文物,生动展现了晚明工艺的巅峰水平。耐人寻味的是,考古发现万历皇帝右腿明显比左腿短,这与史料记载其"足疾"三十年不上朝的情况相互印证。

明朝末路的三位君主

庆陵(光宗朱常洛)、德陵(熹宗朱由校)和思陵(思宗朱由检)记载着明王朝总的来看的岁月。光宗在位仅29天便因"红丸案"暴毙,其庆陵原为景泰帝所建废陵改建;而崇祯帝虽立志中兴,最终仍难逃亡国命运,以简陋的思陵收场。思陵现存的石碑坊上"神烈山"三字,恰似为276年的明朝基业刻下的总的来看墓志铭。

Q&A常见问题

为何十三陵没有明太祖朱元璋

明朝开国皇帝朱元璋葬于南京明孝陵,因其定都南京而未北迁。这反映了明代"南北两京制"的特殊政治格局,也使得明孝陵成为明朝皇家陵寝制度的发端。

十三陵的风水布局有何讲究

十三陵依"龙脉"而建,各陵呈扇形分布,共用神道却各自独立。这种"众星拱月"的格局既体现宗法秩序,又暗合《周礼》"族坟墓"的礼制思想,堪称古代风水实践的典范。

定陵发掘带来了哪些考古突破

1956年定陵发掘首次揭开了明代帝陵地宫之谜,出土的缂丝十二章衮服等文物改写了纺织史认知。但仓促发掘也造成丝织品碳化等损失,直接促使中国出台"不主动发掘帝陵"的文物保护政策。

标签: 明代帝王陵寝北京文化遗产中国古代建筑皇家丧葬制度考古发现

相关文章