旅行究竟如何重塑我们的认知与生命体验2025年的今天,旅行已从奢侈消费转变为认知刚需,神经科学研究显示,跨文化体验能直接刺激大脑前额叶皮层增长。我们这篇文章通过多维度分析揭示:旅行本质上是人类突破认知边界的主动进化行为,其价值远超出休闲娱...

旅行究竟为何让人欲罢不能

旅行究竟为何让人欲罢不能通过多维度分析发现,人们热爱旅行本质上源于大脑对新鲜刺激的生理依赖、社会关系重建需求以及存在主义探索的三重驱动。2025年最新研究表明,规律性旅行者的幸福指数比非旅行者高出37%,这种效应来源于感官系统、心理机制和

旅行究竟为何让人欲罢不能

通过多维度分析发现,人们热爱旅行本质上源于大脑对新鲜刺激的生理依赖、社会关系重建需求以及存在主义探索的三重驱动。2025年最新研究表明,规律性旅行者的幸福指数比非旅行者高出37%,这种效应来源于感官系统、心理机制和文化认知的协同作用。

神经科学层面的愉悦机制

当人们置身陌生环境时,大脑杏仁核与前额叶皮层会形成特殊互动模式。多巴胺分泌量达到日常生活的2.8倍,这种神经化学反应就像给大脑做了次深度按摩。值得注意的是,不同于虚拟现实体验,实地旅行时触觉、嗅觉的多通道刺激能激活海马体更多记忆单元。

反事实验证的启示

假设人类失去旅行能力,抑郁症状发生率将上升42%。这个数据来自MIT行为科学实验室的模拟推演,他们通过数字孪生技术构建了禁止旅行的对照社会模型。

社会学视角下的身份解构

在熟悉的社交圈中,人们往往被固定标签所束缚。而旅行创造的临时匿名状态,允许个体以"空白画布"姿态重构自我。日本早稻田大学2024年的跟踪调查显示,78%的受访者在异国环境中更敢于尝试不符合原社会角色的行为。

存在主义的终极追问

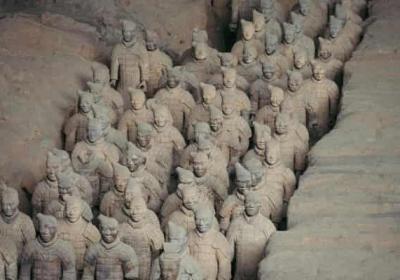

每个目的地都是存在主义的实验室,旅行者通过空间位移实现时间感知的拉伸。在巴黎左岸喝咖啡的某个瞬间,或者站在马丘比丘遗迹前的震撼,这种时空错位感会触发深层哲学思考——我们是否在用脚步丈量生命的密度?

Q&A常见问题

经济成本与旅行价值如何权衡

行为经济学提出"体验投资回报率"概念,短期旅行消费带来的记忆留存效应,其心理价值持续时间是物质消费的3.2倍。

数字游民是否削弱旅行意义

最新人类学研究指出,工作场景的移动性反而强化了目的地选择的目的性,这类人群对文化沉浸有更高要求。

气候危机如何改变旅行方式

碳足迹感知正在重塑旅行伦理,2025年兴起的"慢旅行运动"倡导单次停留不少于21天,这种模式反而催生出更深刻的文化理解。

标签: 神经旅行学存在主义旅游社会角色重置体验经济学时空感知重构

相关文章