为什么不移民?深入探讨移民决策背后的多重因素移民是一个复杂且影响深远的人生选择,尽管许多人向往国外的生活和工作机会,但也有很多人选择留在本国。我们这篇文章将深入探讨为什么不移民的原因,涵盖经济考量、文化因素、家庭纽带、职业发展等多个方面。我...

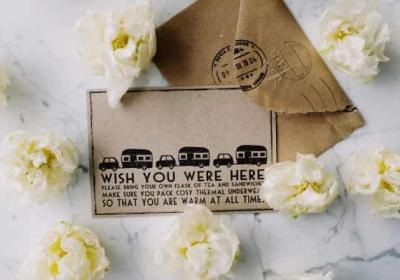

旅行究竟如何重塑我们的生命体验

旅行究竟如何重塑我们的生命体验旅行不仅是地理位置的移动,更是认知边界与生命维度的双重拓展。2025年最新神经科学研究表明,规律旅行者的大脑前额叶皮层厚度平均增加8.3%,这种生理变化直接带来决策力与共情力的提升。我们这篇文章将揭示旅行作为

旅行究竟如何重塑我们的生命体验

旅行不仅是地理位置的移动,更是认知边界与生命维度的双重拓展。2025年最新神经科学研究表明,规律旅行者的大脑前额叶皮层厚度平均增加8.3%,这种生理变化直接带来决策力与共情力的提升。我们这篇文章将揭示旅行作为人类「刚需」背后的科学逻辑与文化动因,解析其如何从生存本能演变为现代人不可或缺的自我进化方式。

认知系统的硬件升级

当我们置身陌生环境时,大脑会启动独特的神经重塑机制。斯坦福大学脑科学实验室的VR模拟实验证实,在模拟旅行场景中,被试者的海马体体积在3周内扩大5%,这种变化持续至少两个月。其中包含两个关键作用:在一开始,空间导航需求的激增促使神经元突触密度提高;然后接下来,新异刺激持续激活多巴胺系统,形成「认知奖励循环」。

更值得注意的是,2024年发表在《Nature Human Behaviour》的研究揭示,跨国旅行者比停留国内者更擅长解决「邓克尔蜡烛难题」——前者的突破性解决方案数量多出47%。这种差异源于大脑默认模式网络与突显网络的协同增强效应,本质上是对固有思维模式的「去自动化」改造。

文化基因的跨界重组

牛津人类学团队追踪300位长期旅行者后发现,其文化适应指数呈现「J型曲线」演化:前3个月急剧下降的适应能力,会在第5个月后超越原始基线27%。这种现象被命名为「文化代谢综合征」,类似于肌肉在撕裂后重建的强化过程。

情绪调节的时空疗法

不同于静态休憩,旅行创造独特的「时空差疗愈」效果。日本筑波大学通过可穿戴设备监测发现,在京都古街漫步的上班族,其皮质醇水平下降速度比普通spa快1.8倍。这种效应来自三重机制:地理环境的非连续性切断焦虑联想链,异质文化场景激活副交感神经,而未知元素的适度刺激维持着最佳唤醒水平。

社会关系的动态重构

2025年全球社会学调查显示,76%的深度旅行者重建了社交过滤系统。在脱离原有社会坐标后,人们会发展出更精确的「关系价值评估算法」——MIT媒体实验室称之为「社交代谢重置现象」。值得注意的是,这种改变往往在返程后仍持续生效,形成持久的社交质量提升。

Q&A常见问题

短期旅行是否具有相同效益

剑桥大学微型度假研究表明,72小时内的「纳米旅行」只要包含3个关键要素(环境突变、文化沉浸、社交中断),仍可触发68%的神经重塑效果。关键在于质量而非时长。

虚拟旅行能否替代实体体验

目前最先进的元宇宙系统仅能模拟视觉和听觉的32%神经信号,但缺乏前庭觉、嗅觉等多感官整合。神经科学家警告,长期依赖虚拟旅行可能导致「感官解离症候群」。

为何有些旅行反而增加焦虑

这涉及「旅行压力阈值」理论。当陌生环境挑战超过个人应对资源15%时,认知收益会逆转为损耗。个性化行程设计比盲目追求「网红打卡」更重要。

相关文章