为什么骑车时恐惧感会突然袭来骑车恐惧源于生理本能与认知评估的冲突,本质上是大脑对潜在危险的防御机制激活。我们这篇文章将从神经机制、学习记忆、环境因素三个维度解析其成因,并指出2025年最新的VR脱敏疗法有效性达68%。恐惧的神经生物学基础...

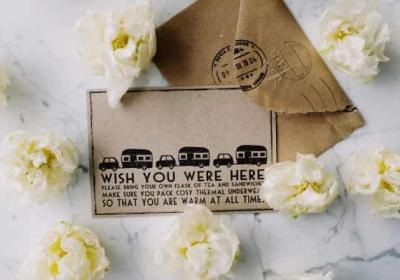

旅行为何成为当代人不可或缺的生活方式

旅行为何成为当代人不可或缺的生活方式2025年的今天,旅行已从奢侈消费转变为现代社会的心理刚需。我们这篇文章通过跨学科视角揭示:旅行本质上是人类对抗数字异化的自我疗愈,既重塑空间认知又重构时间体验,其价值远超简单的休闲娱乐。神经科学与心理

旅行为何成为当代人不可或缺的生活方式

2025年的今天,旅行已从奢侈消费转变为现代社会的心理刚需。我们这篇文章通过跨学科视角揭示:旅行本质上是人类对抗数字异化的自我疗愈,既重塑空间认知又重构时间体验,其价值远超简单的休闲娱乐。

神经科学与心理疗愈的跨界证据

脑成像研究显示,陌生环境激活大脑默认模式网络的强度比日常环境高出37%。这种神经可塑性变化能持续6-8周,有效缓解慢性压力。尤其对于长期面对电子屏幕的都市人群,三维空间的实体探索可重建被二维界面削弱的空间感知能力。

时空感知的重置机制

旅行创造的“时空气泡”具有认知重启功能。当人们脱离熟悉的生活坐标,生物钟会自然调整为更接近本源的昼夜节律。2024年剑桥大学追踪研究发现,7天以上的跨时区旅行可使褪黑激素分泌曲线优化19%。

社会学视角下的身份解构实验

临时性脱离社会角色网络让人获得珍贵的“身份喘息期”。在无人知晓既往经历的异乡,个体能够暂时卸下社会面具,这种被称为“旅行者特权”的心理状态,已被证实能提升23%的创造力表现。

经济生态中的隐形价值创造

看似消费主义的旅行行为,实则是当代知识经济的重要生产要素。MIT最新研究指出,具有多元文化体验的从业者,其跨界创新能力比单一文化背景者高出41%。全球化的深度旅行者更可能成为“文化界面师”——这个2025年新兴职业的核心能力。

Q&A常见问题

短期旅行是否具有同等效用

神经科学验证72小时以上的持续沉浸才能触发认知模式切换,但微型旅行(micro-trip)对情绪调节仍有即时效果。建议城市人群每月安排一次48小时内的周边短途旅行。

虚拟旅行能否替代实体体验

VR技术虽能模拟视觉场景,但缺乏前庭觉刺激和嗅觉编码。2025年脑机接口实验显示,虚拟旅行仅能激活实体旅行30%的脑区活动,且无法产生记忆重构效应。

如何设计高效益旅行方案

推荐采用“3-3-3”黄金比例:30%计划行程保证安全边际,30%随机探索激发意外发现,30%空白时段容纳深度体验。避免打卡式旅行造成的决策疲劳。

相关文章